近年来,国内赛事报名人数不断攀升,创下新高。看似热闹非凡,实则背后藏着不少值得挖掘的真相。与国际情况相比,差异也不小。这些奥秘值得我们细细研究。

国内赛事报名数据冷热不均

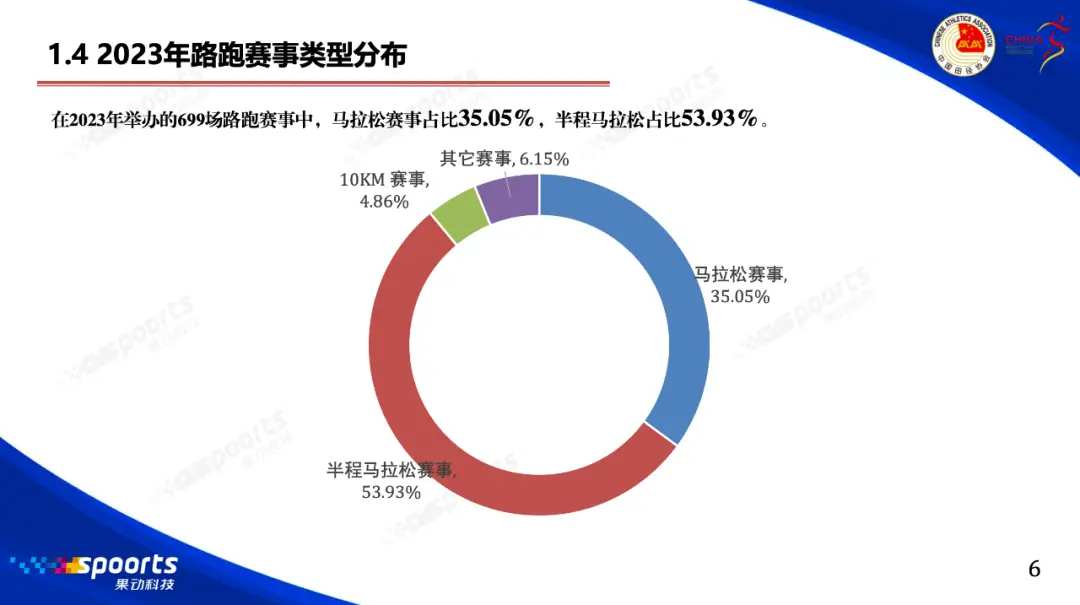

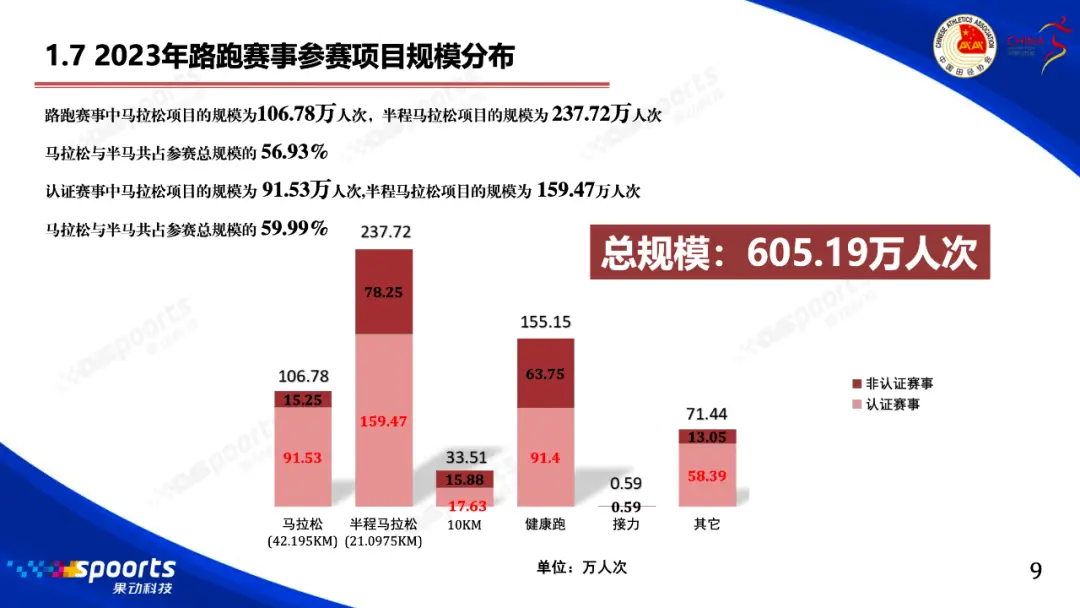

今年国内多数比赛的报名人数打破了历史记录。然而,若仔细分析,会发现半程马拉松项目的报名人数特别多,而全程马拉松项目的报名人数相对较少。这种现象与跑步项目的难度以及跑者的参与意愿有着密切关系。在各地举办的赛事中,半程马拉松因其适宜的难度,吸引了众多普通跑者参与。相较之下,全程马拉松对体能的要求极高,因此能够完成比赛的人较少,愿意报名的人数也因此减少。

全马项目报名情况不佳。多数赛事无需抽签,全马报名人数甚至不足。从历史数据看,到2023年完成全马的人数仅60万。即便算上今年新晋的跑者,估计也仅70至80万。这说明国内全马赛事还有很大的发展潜力。

马拉松赛事供需分析

全国范围内,若要评估马拉松赛事数量是否过多,需关注平均数据。若全国所有能跑马拉松的人每年都参加两场赛事,理论上最多需求为150万。但实际情况是,尽管部分赛事报名人数翻了一倍,全马和半马的抽签赛事依旧为数不多,短期内供需不平衡的状况难以扭转。这表明赛事供给与跑者的实际需求存在差距。

换个角度想,这也反映出赛事在组织和宣传方面还有很大的优化余地。主办方应当更深入地认识跑者群体,根据他们的需求来调整赛事规模和安排,以防止资源过剩或短缺。

与美国路跑赛事比较

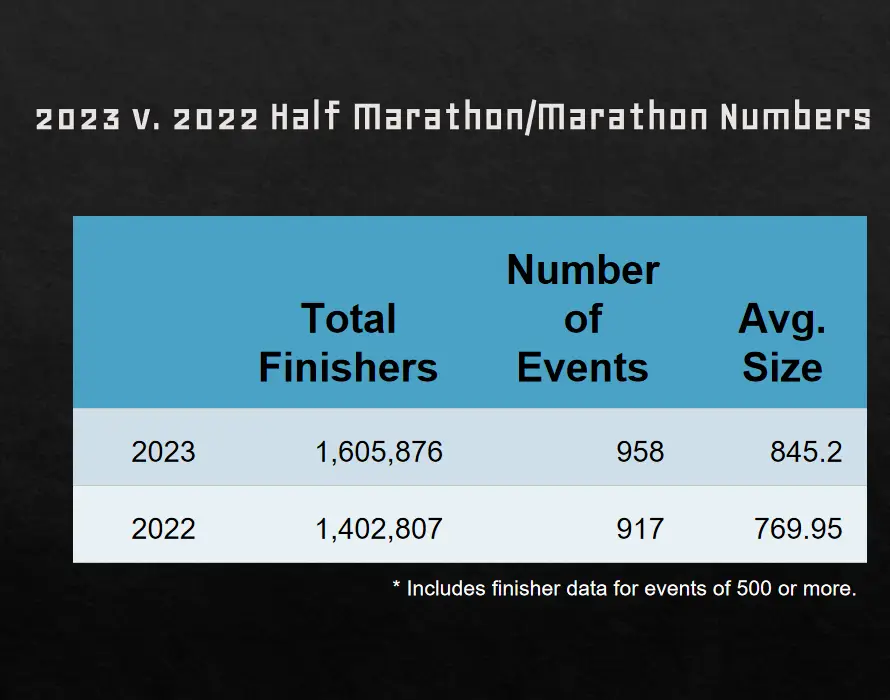

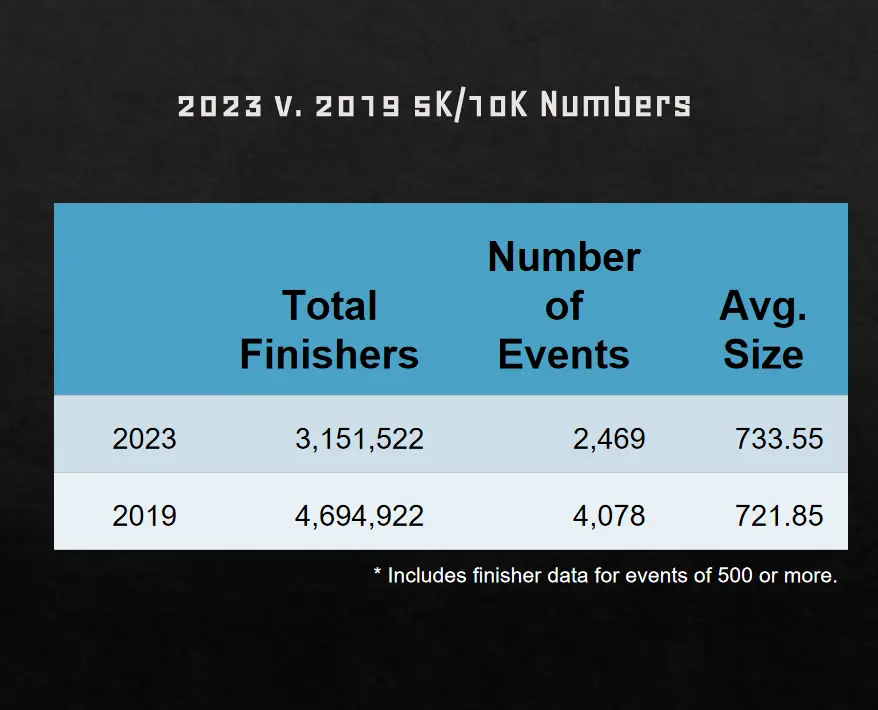

与美国相比,我国的路跑赛事在距离上有着明显的不同。在美国,短距离赛事是基础,2023年全美举办了2469场5公里或10公里的路跑比赛,总共有315万人完成比赛,平均每场比赛有733人参加。从参赛人数和赛事数量来看,美国确实比我国多,但这个差距并不算特别大。然而,在我国,虽然马拉松赛事的数量并不亚于美国,但在短距离赛事方面,我们与美国的差距却相对较大。

我国跑步风气与美国存在差异。在美国,短跑比赛被视为大众健身的基础活动,参与者众多,受众广泛。相较之下,我国则更关注半程马拉松和全程马拉松赛事,对短跑赛事的开发与推广尚显不足。

与日本路跑赛事比较

邻国日本,据不少媒体报道,每年举办赛事超过两千场。然而,经过调查核实,只有与我国规模相当的少数城市,每年举办的马拉松赛事大约有一百多场。将我国与日本的跑步赛事情况相比较,我们发现马拉松赛事的数量相差并不悬殊,但在短距离赛事方面,我们还存在一定的差距。

日本在跑步赛事的策划与执行方面独具一格,众多小型跑步活动被计入统计,使得数据显得颇为丰富。然而,真正能与我国相提并论的大型赛事却为数不多。我国赛事在规模上占有优势,但在多样化方面,我们还需借鉴日本的经验。

国际赛事市场发展趋势

全球大众赛事的发展态势持续演变。据Let's Do This平台的数据显示,2024年的赛事报名人数首次超越了2019年。同时,参赛者的年轻化趋势日益显著,20多岁的年轻跑者比例持续增长。即便是在成熟的国家和地区,赛事的参与度也达到了前所未有的水平。比如,欧洲的赛事组织者之前曾抱怨参赛人数减少,但现在他们也感受到了市场的回暖。

这一趋势对国内外比赛来说是个积极的信号。比赛参与者增多,给体育界带来了新的生机,也为品牌价值和其它方面提供了提升的可能。此外,年轻化的趋势也提示赛事主办方要重视年轻跑者的需求,努力提供更贴近他们喜好的赛事体验。

国内赛事发展模式评点

国内众多赛事水准高,保障与物资配备国际一流。然而,当前的发展路径显得过于雷同。尽管诸如村跑这样的新型赛事有所涌现,但大多还是政府主导。众多业内人士已察觉到这一现象,认为这种模式难以持续吸引跑者,因为它们缺乏独到的文化底蕴或地域特色。

赛事主办方需探索新的活动形式,深入发掘各地独有的文化魅力,并将其巧妙融入赛事中。可以增设具有地方特色的环节,或者设计出与当地紧密相连的赛道,以此来增强赛事的吸引力。

关于国内赛事,怎样实现从数量比拼向质量提升的转变?期待大家留言、点赞并转发这篇文章。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.limeson.com/html/tiyuwenda/9612.html